展覽設計:

WeWe Futures:2040 多元宇宙

第一屆點子松徵件暨展覽活動

你曾想過 2040 年會是什麼樣貌嗎?未來除了是當下社會的延伸,也是由無限個元宇宙所集合而成的可能。展覽透過虛實交錯的沉浸式展演,透過「推測設計」的方法,以 3 個步驟「開啟可能」、「收集未來」、「想像參與」,帶領大眾一步步體驗與思考,一同建構出 2040 的多元未來與宇宙。

展場入口處的主視覺牆面上,設置兩大面不規則形反光鏡,隨著視角而變動扭轉的景象,象徵著多元宇宙的起點。

左前側於弧形金屬立座上架設特殊鍵盤的「另類新聞站」,則搜集了全世界與近未來習習相關的深度議題報導,作為開啟思辨的能量站。

觀展過程也能搭配專屬主題的 IG 濾鏡,創造更多元的視角與虛實體驗。

01. 開啟思辨未來的可能性

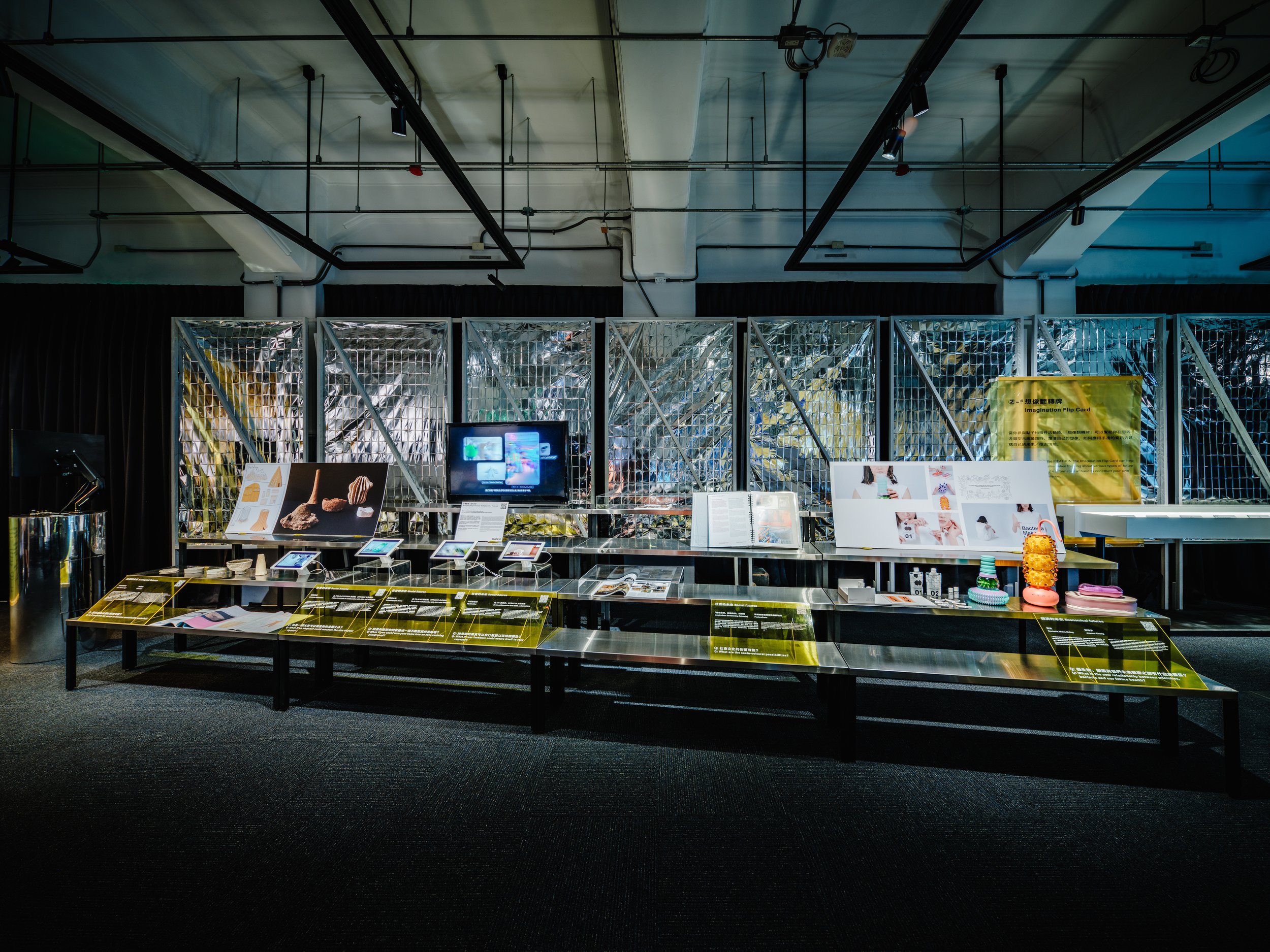

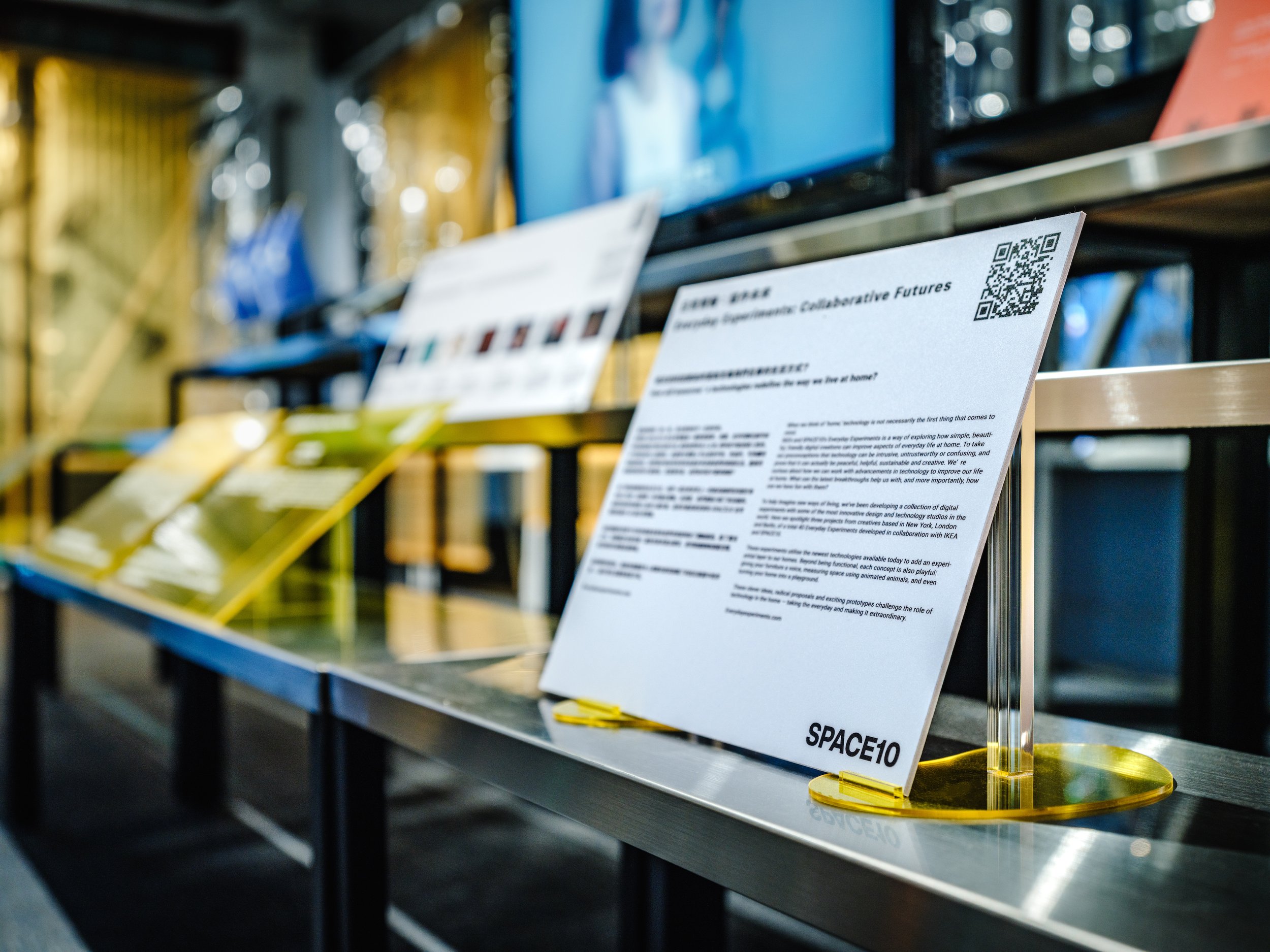

展場空間以銀色金屬光澤的材質包覆,搭建起太空艙後場的氛圍;特製的不銹鋼展台、壓克力展架,以黃色透片所折射出的光亮,宛若展開蟲洞旅行的光景。十組國內外研究機構與創作者,針對環境、倫理、社會、政治等議題,以不同形式媒材的作品建構對 2040 的想像,也期許能成為展開對話與討論的契機。

展出作品包括台灣創作者:羅伃君+顧廣毅+田倧源《未來神豬博物館》、詹宏祿《外星人大使館》、鄭晴予《菌生》、賴亭安《 新石器時代》、熊元培《擴音器計畫》;國外機構:英國 Dark Matter Labs《胚根公民計畫》、法國 Peclers Paris《 Peclers Paris 趨勢報告》、荷蘭 Studio MakkinIk & Bey《水學校》、丹麥 IKEA SPACE 10《日常實驗》,以及公視+《你的孩子不是你的孩子、你的婚姻不是你的婚姻》。

02. 以「多重未來錐」展開收集與探索

未來學家 Stuart Candy 曾提出「未來錐」的概念,每個展開的錐形皆代表不同程度的可能性與未來。依可能性的程度由高而低可分為:「可見的未來」(Probable futures)、「可信的未來 」(Plausible futures)、「可能的未來」(Possible futures)與「不可能的未來」(Impossible futures)。

依次從內往外擴散,像是真實與虛構的比例變化,越往外則虛構成分越大、真實成分越小。 每一個圓點都代表一個可能性,也是我們想像的未來情境/推測情境,在不同的未來象限裡,尋找我們的「可欲的未來」 (Preferable futures)。

而策展團隊以「多重未來錐」延續「未來錐」的概念,但不受單向線性時間(從現在到未來)的限制,可以延展到多重未來同時並存,而未來情境/推測情境也可以突破單一未來的框架,呈現更多元的可能性。

03. 不僅是想像更要直接參與

為了增加觀眾於過程中的思考提問的主動性,能展場中設置數個互動區:

a.「未來議題論」:

試著透過不同主題的範圍,找出自己對於未來的想法是什麼?有沒有想要提問的?有沒有任何自己關注的議題?而整體未來的趨向又會不會被我們每個人內在的催化物所推進?

以「催化物」(Catalyst)、「科技的」(Technological )、「社會的」(Social)、「經濟的」(Economical)、「政治的」(Political)、「生態的」(Ecological)、「倫理的」(Ethical)七大主題,於螢幕裝置上不斷向觀展者提問。觀眾也能透過展覽的特設網站發送新的提問。

b.「想像翻轉牌」:

《哆啦A夢》的四次元口袋、藏著時光機的抽屜是許多人兒時對於未來的想像。以此概念呈現推測設計思維的六種思考方法,幫助於思考各類型未來議題時,釐清自己的想法,也介紹如何應用手邊的資訊去建構自己的未來/推測情境。抽屜裡的有六種不同的牌面,以像素風格的符號代表不同的思考方法,翻面便可獲得每一種的詳細說明。

六種思考方法分別為:「物件來自未來」(Artifacts from the Future )、「思想實驗」(Thought Experiments)、「世界建構」(World Building)、 「如果...」(What ifs…)、 「歸謬法」(Reductio Ad Absurdum)、「反事實」(Counterfactuals)。

關於「推測設計」的深入內容,可參考英國 Dunne & Raby 設計工作室所撰寫的《推測設計:設計、想像與社會夢想》一書(Digital Medicine Lab 出版)。

c.「集體想像池」:

展區最後方設置了直徑高達三米的「集體想像池」互動裝置。透過展覽特設的網頁「想像收集器」,邀請觀眾寫下想問的、想說的、想到的,任何關於 2040 年的各種未來的文字,以匿名的方式,呈現出每個人的世界觀。在體驗眾人觀點的同時,也能看到足以催化各種可能的未來關鍵字。

視覺呈現上,觀眾於輸入文字後,可以選擇網站中所設計的多種動態效果,送出後便會透過展場的即時投影同步於展場當中。期待觀眾在經歷了前面的展演路徑之後,有機會進一步思考是否找到了自己對於未來的一些想像?或是對於 2040 年未來的一些看法。

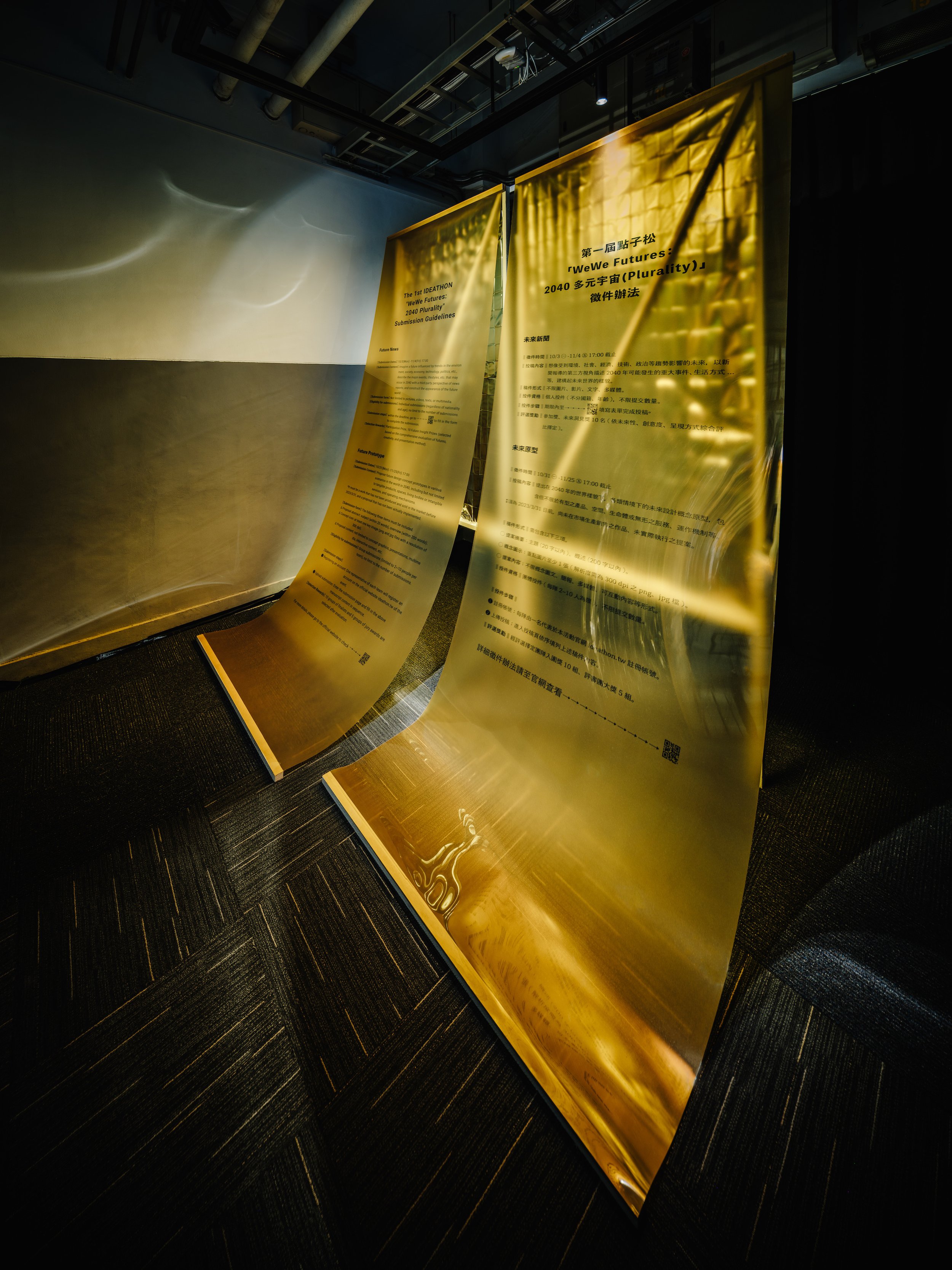

在「集體想像池」的後方,也同步揭示了由數位發展部及經濟部工業局主辦、國家科學及技術委員會協助前期計畫推動、台灣設計研究院執行的第一屆「點子松」徵件辦法。期許廣納公民創新點子、實現開放政府的精神,進而影響政策制定與推動國家

數位產業未來之發展,並持續與大眾對話,達到全民「共創」及「涵融」的願景,進而串聯至數位發展部的相關重點計畫。

策展人|宮保睿

空間設計| 草原市務所

互動程式設計|蔡佳礽、蔡銘

視覺設計|Studio Ishtar Hsu

元宇宙夥伴| IxDA Taiwan 台灣互動設計協會、 台灣互動體驗設計協會 TIEDA、 預算有限公司

參展單位|Everyday Experiments is a project by SPACE10 & IKEA、 田倧源、詹宏祿、熊元培 、鄭晴予、賴亭安、 羅伃君、 顧廣毅

合作單位|Dark Matter Labs、 Peclers Paris 、Studio Makkink & Bey、SPACE10 、公共電視、friday影音

線上影展|公視+

指定品牌|台達電子Innergie、台達電子VIVITEK

展場攝影|李尚謙 FIXER Photographic Studio

特別感謝|實踐大學工業產品設計學系